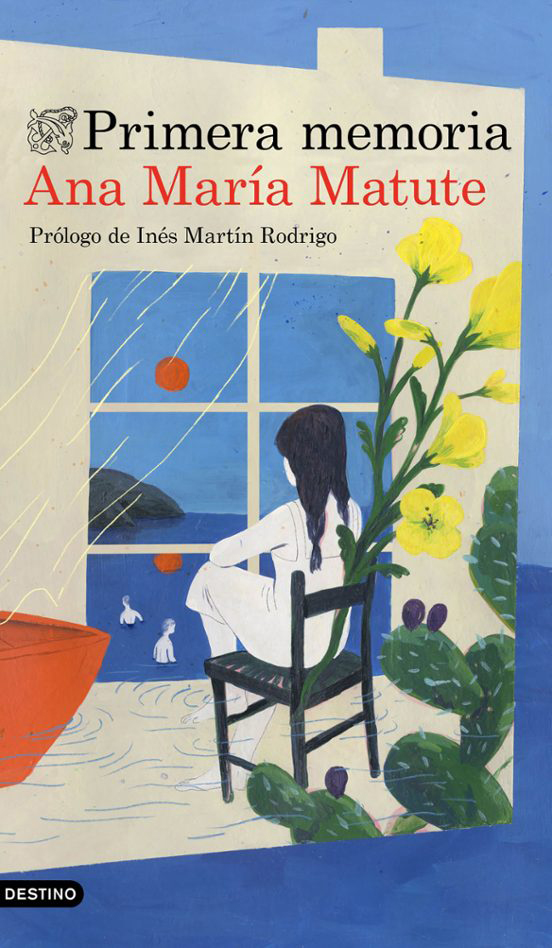

La novela 'Primera memoria', en el año del centenario del nacimiento de Ana María Matute - ¡Zas! Madrid

En 1959, Ana María Matute ganó el Premio Nadal con Primera memoria

La protagonista de la novela rompe con el modelo de chica tradicional y se cuestiona la “normalidad” de la conducta amorosa y doméstica que la sociedad franquista ordenaba

Primera memoria se construye como un bildungsroman porque la protagonista desarrolla su personalidad, desde la niñez, como una etapa de inocencia e ingenuidad, hasta la adolescencia, cuando poco a poco se va contaminando del ambiente hostil que la rodea

Los pronósticos de una devastación de la literatura en una sociedad cibernética como la presente, donde las teorías de la información, como ciencia interdisciplinar, importan y se proyectan más que cualquier otro medio, deberían sumergirse en la lectura de una obra tan llena de emociones, y repleta de vivencias y de peculiaridades, como la obra completa de Ana María Matute.

Con cada nuevo libro Ana María Matute (1925-2014), se iba reafirmando en algunas claves de su obra anterior: una intensa inspiración en la experiencia y los recuerdos de la niñez, o el no menos trágico choque de un alucinante torbellino existencial que lleva a sus protagonistas adolescentes a un paraíso imaginado, o a una primera madurez sin esa capacidad de ensoñación que fuera su alma apasionada y sensitiva.

El proceso a que nos invita Ana María Matute es a esa disposición suya para construir desde su visión de niña, frente a una realidad hostil, una existencia propia que mezcla el mundo de la verdad y el de la fantasía, aunque como es habitual en la barcelonesa, en su doble mirada confluye un enjuiciamiento del mundo de los adultos, de los gigantes, y los continuos descubrimientos del ámbito infantil, como realidades tangentes pero separadas por el paso del tiempo.

Feminismo narrativo

Las mujeres novelistas han ocupado su espacio en la narrativa española desde de la posguerra. Las aportaciones que escritoras como Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Elena Quiroga, Mercé Rodoreda, Elena Soriano, o Ana María Matute, entre otras, realizaron en momentos significativos en la evolución de la narrativa española desde los años cuarenta forman parte de la historia literaria del siglo XX. Durante la segunda mitad de la década de los setenta se inicia un debate sobre la “narrativa femenina” que coincide con el aumento de títulos de escritoras que se habían publicado durante la transición política española.

El camino lo abrió Carmen Laforet en el año 1944 con el Premio Nadal por su novela Nada. Después de ella muchas mujeres ganaron ese premio y sus obras empezaron a atraer la atención de los críticos y del público lector en general. Una de las características de estas novelas es que sus protagonistas o heroínas son mujeres. Por eso, muchos críticos miraban sus obras como autobiográficas y comentaban que los verdaderos talentos de las novelistas solo se revelan a través de sus propias experiencias personales. Esta generalización se desmiente con la obra de una autora como Ana María Matute, cuyos personajes, masculinos y femeninos, parecen trascender la determinación sexista, ya que adquieren dimensión de obsesiones tan generalizadas como universales.

Matute novelista

Ana María Matute forma parte de la generación de Medio Siglo, dentro de la tendencia neorrealista, aunque con rasgos específicos de una narrativa singular y fantástica. Nace en Barcelona en 1925. De familia religiosa y conservadora, tanto ella como sus hermanos recibieron una educación represiva y autoritaria. La futura escritora tuvo siempre una falta de amor maternal que influiría en su literatura porque en sus cuentos y novelas abundan los personajes huérfanos de madre, o apartados de ella. Pasó su infancia en Barcelona, Mallorca y Madrid, donde estudió en una escuela de monjas francesas. Las religiosas aconsejaban leer poco, y nunca novelas, así que vivió en un ambiente hostil a la creación literaria por lo que a Matute le resultaba difícil escribir y era castigada frecuentemente. No obstante, la literatura le salvó la vida porque le permitía escapar de este mundo en el que vivía y crear uno diferente y mejor. Su experiencia en los colegios religiosos tuvo consecuencias negativas para su desarrollo personal, aunque le ayudaría a reivindicarse en su propia intimidad. Matute entró en el mundo literario tras la literatura oral que le contaban las criadas de la familia; y además de los cuentos orales, buscaba clásicos europeos. Durante el verano de 1942, con diecisiete años, escribió su primera novela en un cuaderno que tituló Pequeño teatro y que publicaría en 1954, cuando ganó el Premio Planeta; su segundo libro fue Los Abel. La censura franquista en los años cuarenta condicionaba a los lectores y, sobre todo, a los escritores, sometiéndolos a un férreo control de tipo moral e ideológico. Matute tuvo que luchar contra la censura, pero la publicación de La familia de Pascual Duarte de Cela y Nada de Laforet les enseño a los escritores más jóvenes que había otras maneras de escribir y de burlar a la censura. Su novela más censurada fue Luciérnagas, escrita en el año 1947, porque está cargada de reflexiones sobre la violencia bélica y el absurdo doloroso del enfrentamiento entre amigos, hermanos y vecinos, clara referencia a la Guerra Civil.

Los años cincuenta fueron de éxitos literarios: en 1952 ganó el Premio Café Gijón por Fiesta al noroeste y en 1954 el Premio Planeta por Pequeño teatro, obras que contribuyeron a su proyección pública. El Premio de la Crítica por Los hijos muertos, en 1958, aumentó su prestigio en los círculos filológicos y de crítica literaria. Finalmente, en 1959, gana el Premio Nadal con Primera memoria. Y en 1963 le otorgan el Premio Fastenrath por Los soldados lloran de noche. La narradora recibió, a lo largo de diez años, varios premios de primer nivel literario y quedaría como una voz narrativa imprescindible de la literatura española de posguerra.

Tras algunos años en Estados Unidos, entre 1964 y 1969, de vuelta en España escribe, La torre vigía, y empieza a dar forma a Olvidado rey Gudú, un libro que ella consideraba su obra más ambiciosa. En 2007 ganó el Premio Nacional de las Letras.

Primera memoria

La novela, Primera memoria, fue publicada en 1959 como la primera parte de una trilogía, Los mercaderes. Matia es una adolescente que evoca durante los primeros días de la Guerra Civil, cómo deja atrás su niñez en Mallorca. Dividida en: “El declive”, “La escuela del sol”, “Las hogueras” y “El gallo blanco” que se estructuran en capítulos. Matia cuenta su infancia en primera persona desde dos perspectivas, una donde el tiempo de la historia coincide con la propia narración, y otra cuando ella como adulta narra sus recuerdos de infancia.

La novela se construye como un Bildungsroman porque la protagonista desarrolla su personalidad, desde la niñez, como una etapa de inocencia e ingenuidad, hasta la adolescencia, cuando poco a poco se va contaminando del ambiente hostil que la rodea. Es un periodo que modela su carácter, su concepto del mundo y del destino, en contacto con la sociedad de la época que le sirve de aprendizaje a través de experiencias variadas.

Matia, como personaje principal, rompe con el modelo de chica tradicional y se cuestiona la “normalidad” de la conducta amorosa y doméstica que la sociedad franquista ordenaba obedecer.

Submit a Comment