Comunidad, totalitarismo e historia - ¡Zas! Madrid

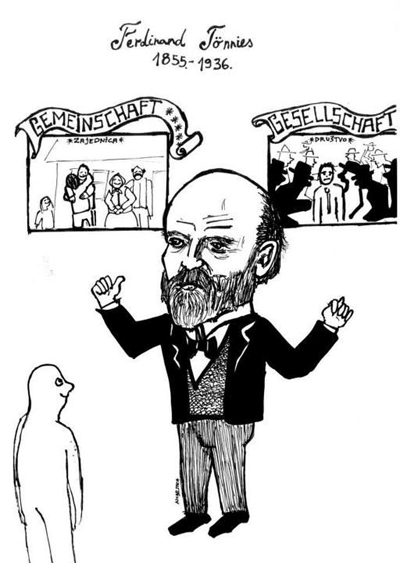

Como tantas obras que después serán canónicas, el libro de F. Tönnies (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887) causó enseguida una gran polémica y fue pronto, sigue siendo todavía, objeto de múltiples controversias. Sin embargo, al margen incluso del inmenso trabajo aclaratorio de Tönnies durante el primer tercio del pasado siglo, la distinción entre comunidad y asociación —o sociedad— se puede enfocar en la actualidad de manera casi intuitiva, referida a la experiencia actual de esta humanidad estresada.

I

Llamaremos comunidad (Gemeinschaft) a lo que aparece primero en la vida del hombre, un tipo de grupo humano que se corresponde con lo que se ha llamado «socialización primaria». La familia, la comunidad de amigos, tal vez una iglesia local, pertenecen a este tipo de grupos sociales. Se caracterizan por no estar dirigidos por una voluntad racional encaminada a fines utilitarios —las notas escolares; el lucro económico; los intereses profesionales, sindicales o deportivos—, sino por limitarse a cubrir las necesidades afectivas del individuo. La comunidad no tiene más fin que dotar al hombre de carne y hueso de un mundo primario de relaciones anímicas y corporales.

Las comunidades —el ejemplo típico es la familia— son forzosamente pequeñas, pues en ellas es clave que las relaciones sean personales, cara a cara. Si no se diera esto apenas tendría sentido distinguir una comunidad de una sociedad, puesto que las primeras basan su consistencia —su carácter orgánico, llega a decir Tönnies— en cubrir las necesidades afectivas del hombre a través de vínculos directos, no mediados por instituciones exteriores ni por la Ley. La ley en la Gemeinschaft es el afecto, el compromiso personal inmediato, natural o pre-racional. De ahí los tópicos: por un hijo «se da la vida», por un amigo «se pone la cara».

La comunidad natal pone al hombre en el mundo, le da forma individual a la comunidad mortal de los hombres; de ahí que si esta instancia crucial falla, se quiebre también lo que se llama endoculturación, con los consiguientes trastornos afectivos, morales y psíquicos del individuo. Es normal además que, frente a las sociedades, las comunidades tengan siempre algo de no elegido, puesto que nacemos —o al menos crecemos— en ellas. En todo caso, las comunidades pertenecen a estratos de la elección tan primarios que apenas son racionales, reflexivos o instrumentales. Dejando aparte el obvio caso familiar, ¿elegimos a nuestros amigos como se elige una marca en un supermercado? Parece evidente que no. Tal persona nos acompaña desde la infancia. Tal otra nos «cae bien», conecta con nuestro carácter; nos comprende, ha pasado la prueba de la fidelidad en el tiempo, compartimos gustos y nos sentimos cómodos con ella, etcétera. Elegimos a los amigos que nos eligen, en un intercambio mutuo de afectos que tiene poco de una elección fría, reflexiva o interesada. De hecho, cuando en una comunidad —amigos, hermanos, camaradas— se acusa a alguien de ser interesado se está diciendo algo bastante ofensivo. En las comunidades prima el afecto y la fidelidad. Ocurre como si la fuera comunidad un fin en sí misma, sin ser un medio para otro fin externo. Un concierto, cualquier acto público puede llegar a convertirse en comunidad momentánea —con su dosis de acontecimiento que borra el tiempo— si se produce un vínculo orgánico intenso, con personas muy distintas fundidas en un encuentro común.

Dentro de las muchas ambigüedades que se pueden encontrar en la distinción comunidad/sociedad está el caso de la nación. Y también el concepto mismo de pueblo. Un pueblo está tanto del lado de la comunidad, local y sin tareas históricas externas, como del lado de la sociedad civil que es la base histórica de un Estado. Para algunos autores, que la asocian al Estado moderno, la nación es el resultado de un contrato, un acuerdo explícito y constitucional. Para otros se trata primero de una comunidad afectiva y natural, que después se institucionaliza, organizándose en una constitución estatal y escrita. Sea como fuere, parece que toda nación que pretenda durar ha de tocar los afectos —a través de los mitos y la lengua, de una religión, historia y cultura compartidos—, y no se mantiene únicamente por intereses económicos. La nación moderna sería una comunidad ante el resto del orbe, un destino común en lo mundial. Cuando hoy se dice de la Unión Europea que debía volver a su espíritu primitivo y basarse en valores, antes que en meros intereses económicos, se está diciendo indirectamente que Europa adolece de un déficit en su carácter comunitario.

Las naciones no han vuelto, como resultado de la crisis económica. En los límites que le impondrán siempre a la mundialización, nunca se habían ido. Es el mundo mismo el que resiste a la mundialización; desde la singularidad de los individuos y sus comunidades afectivas —no hay la comunidad, se ha dicho, sino una comunidad—, es el propio mundo el que se opone a la homogeneización. No hay comunidades —ni naciones—, que no sean unilaterales, proteccionistas. En El choque de civilizaciones, un libro políticamente perverso y a la vez cargado de sabiduría, Huntington dibuja el detallado panorama de cómo las alianzas y las beligerancias recientes se trenzan, en caso de conflicto, a través del mapa mudo de las respectivas comunidades, naciones, culturas y religiones.

Ahora bien, parece claro que, salvo momentos extremos de peligro en los que se puede arriesgar la vida «por la patria», no es fácil sentir comunidad afectiva con cuarenta millones de personas desconocidas. Es posible que las crisis y las catástrofes, el sensacionalismo de los medios, los enemigos exteriores, el populismo de algunos líderes o el peligro actual del terrorismo, busquen instintivamente devolverle el carácter comunitario a las naciones. Pero esa tensión orgánica es siempre latente, pues lo comunitario envuelve, es implícito a la propia finitud humana. En todo caso, parece obvio que ninguna nación moderna sobrevive como una simple marca empresarial. Una débil base comunitaria —en otras palabras, el alejamiento del pueblo— es el problema de las entidades multinacionales, sea la UE o la ONU. Los sentimientos comunitarios —y la situación real de la clase obrera—, que descuidaron las elites urbanas de ambas costas estadounidenses es lo que ha explotado a fondo Donald Trump. En general, los actuales populismos —europeos, americanos o árabes— son una evidencia de que solamente con articulaciones económicas y civiles, típicamente ilustradas, no se mantiene una nación. Todas las naciones que duran son primitivas y apelan, de un modo u otro, a los sentimientos y —probablemente— a mitos fundacionales.

II

Llamaremos sociedad o asociación (Gesellschaft) a los grupos humanos que advienen posteriormente, buscando organizar —mecánicamente, dice otra vez Tönnies— los intereses de los adultos que ya tienen sus comunidades iniciales. Guiadas por el interés, las asociaciones son instrumento para fines concretos, racionalmente elegidos. Entramos en una asociación profesional, sindical, política o deportiva, porque defiende ciertos intereses, los fortalece y les da visibilidad. Naturalmente, después se pueden establecer lazos de amistad —de afecto o amor— dentro de una asociación, pero en principio no permanecemos en una sociedad por razones afectivas. Es incluso un tópico la conveniencia de no mezclar una cosa con la otra, confundiendo el afecto con la «objetividad» de unos intereses corporativos.

A diferencia de las comunidades, casi siempre locales y radicadas en un sitio donde es posible el cara a cara, las sociedades han de ser nacionales o internacionales, deslocalizadas. Frente a las comunidades, las sociedades deben luchar por intereses compartidos, por eso es mejor que sean grandes y poco localizadas. En principio, en las sociedades las relaciones han de ser impersonales, incluso frías: no estás en política o en esta empresa «para hacer amigos»; no puedes «seguir en política si eres rencoroso». Etcétera. Le llamamos incluso corrupción a mezclar una cosa con la otra: contratar en la empresa pública a familiares, poner una nota escolar por simpatías personales… El Estado, la universidad, la empresa, la asociación profesional o el club deportivo deben mantenerse al margen de las simpatías personales y los amiguismos. Ya sabemos que casi nunca es del todo así, porque la comunidad lo envuelve todo —de ahí las famosas «puertas giratorias» que permiten pasar de unas instituciones a otras—, pero así debía ser, guardando las sociedades una relativa neutralidad frente a los intereses de las comunidades particulares.

El caso es que, al menos en Occidente, entendemos el progreso —este es su efecto objetivo— como el desarrollo de lo institucional, lo impersonal y utilitario, en detrimento del peso público de lo comunitario. En un país desarrollado lo pequeño y rural, lo familiar y comunitario, aunque lo local y agrícola siga siendo muy importante, debe pasar poco a poco a segundo plano. Más aún en las economías terciarias. La privatización industrial que ha venido del norte arrincona —también en los países del sur— las formas de vida comunitaria, que solo subsisten en un registro local, turístico o alternativo. No deja de ser este un proceso que busca balcanizar lo comunitario, reducirlo a recintos cerrados, convirtiéndolo en tribus urbanas, empresas o marcas reconocibles. El respeto a lo privado es el canon industrial moderno. Pero el problema de lo comunitario es que pone a lo «privado» en relación, construyendo con ello vínculos afectivos que tienden instintivamente a inundar la escena pública. De lo mejor del hombre, el afecto, puede venir lo peor para las pretensiones civiles de la escena pública moderna.

¿Se puede dejar atrás lo comunitario y popular, la importancia subjetiva de los afectos y las relaciones personales? Tajantemente, no: lo reprimido siempre vuelve. Se podría decir que el crecimiento de toda clase de minorías y tribus urbanas obedece al intento de simular lo comunitario, de resucitar los afectos en medio de la transparencia social y la soledad urbana. Las minorías —y las sectas— son elegidas, pero enseguida usan el afecto y el sentimiento común de pertenencia, entremezclado con un estilo de vida compartido. Aparte de esto, los sentimientos primarios de lo comunitario siguen pesando —con muy poca objetividad— en la coherencia social, en la opinión pública y la «alarma social» contemporánea.

Lo comunitario regresa también en la pasión cinegética con la que toda sociedad busca chivos expiatorios, enemigos a los que machacar impunemente. En el fondo, por mucho que pretenda neutralidad, ninguna sociedad deja de ser comunitaria; en este sentido, primitiva, represiva y parcial. Ninguna sociedad, se ha dicho, puede volverse para discutir fríamente los prejuicios que le permiten ver y estar en el mundo. Llegado el caso, como había advertido Freud y vemos en la película de Th. Vinterberg, La caza, cuando consigue localizar una «encarnación del mal» contra la que volcarse, toda sociedad se comporta como una horda. Lo queramos o no — Th. S. Kuhn insiste en el peso de lo comunitario incluso en la historia de la ciencia—, las antipatías y simpatías, los afectos y desafectos, los amores y los odios, regresan y adquieren peso en lo asociativo de la empresa, en el partido político y los altos estamentos del Estado. Los prejuicios comunitarios lo envuelven todo, son el punto de partida y el final de toda institución humana. No existe ninguna posibilidad, por esta razón, de lograr una democracia real, una sociedad neutral que no sea discriminatorias o potencialmente peligrosas. Otra cosa es que en lo público intentemos mantener lo comunitario y personal «a raya», para que no distorsione la mínima objetividad que deben tener las instituciones públicas o privadas.

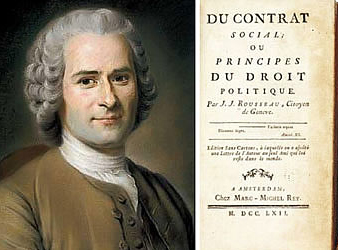

Es cierto que el Contrato Social de Rousseau, que inspiró —entre otras— la revolución moderna del marxismo, supone una especie de cuadratura del círculo, concibiendo un tipo de sociedad basada en una primitiva piedad natural del individuo —su comunidad natal—, que encajaría en el conjunto social como un dedo en un guante. Con el contrato social el individuo perdería con una mano lo que da con la otra, encajando cada pieza individual en una colectividad democrática radical.

Pero la idea de Rousseau no ha llegado a buen puerto en ningún socialismo real, manteniéndose la tensión entre individuo y sociedad —entre Gemeischaft y Gesellschaft— tanto en el Este como en el Oeste. Lejos de Hobbes y Rousseau, es posible que sea precisamente la piedad natural del individuo la que impide al hombre integrarse en la pretendida neutralidad de una sociedad transparente.

III

A la manera un poco hipócrita que reina en cualquier sociedad, es normal que el mundo contemporáneo mire con recelo a lo comunitario. Las comunidades son vistas de reojo, pues no podemos vivir sin ellas ni tampoco fácilmente con ellas. Dentro de nuestra mitología de la elección, esta continua selección consumista que hoy no debe tener límites, lo comunitario no ha sido elegido. Esto ya parece una mancha grave dentro de un universo cultural que debe ser libre, sin arraigo ni fidelidad ninguna, en perpetuo cambio y profundamente individualista. En segundo lugar, lo afectivo-comunitario no es precisamente transparente: no sabes bien por qué te llevas mejor con un hermano que con otro, ni por qué te cae bien una persona y mal otra… Los afectos son opacos, irracionales, pre-reflexivos: se resisten a la información y al conocimiento, una de las doctrinas oficiales de esta época. Hay que decir incluso que toda comunidad —pareja, familia, pandilla de amigos, pueblo agrícola— guarda un secreto, una cadena de pactos implícitos y relaciones subterráneas. No solo existe una economía sumergida; visto desde la panorámica global, casi todo lo comunitario tiene algo de sumergido. Por eso sentimos, al entrar en ella, que cada familia es un universo aparte, tejido con relaciones sorprendentemente peculiares.

Una comunidad cualquiera es intraducible a la ansiada transparencia global. Además, por si todo esto fuera poco, lo comunitario es lento, nos ata las manos y traba la ansiada fluidez de la macroeconomía. No se hacen negocios con quien quieres: para ello hace falta una masa —indiferente u hostil— de desconocidos. Lo que una empresa actual llama fidelizar es otra cosa; significa establecer vínculos afectivos con los clientes, pero como clientes, no como prójimos, amigos, primos o hermanos. Es obvio que la propia hermandad cristiana, las relaciones personales indiscriminadas basadas en la piedad, se han resentido del crecimiento mundial de la escena pública, con la consiguiente extensión del egoísmo, la penetración de las estrategias personales y la «marca del Yo» en el individuo. El narcisismo, la popularidad de cada uno y sus seguidores, con perfil empresarial expansivo, es en cierto modo —por eso estamos tan ocupados— el sostén de la aldea global, también de las actuales redes sociales. Es posible que esta, con el trasfondo de una cultura furiosamente individualista, sea una de las claves del triunfo de la comunicación que conecta y seda los aislamientos, con la consiguiente crisis de lo comunitario y la religión en Occidente. Es posible que la crisis de la religión —creer en lo no que o se ve— provenga de la crisis política de los afectos. El desarraigo de las comunidades natales y afectivas, de la familia y los amigos, alimenta —recordemos el impresionante documental Web Jonkie— el frenesí compulsivo de las redes. La adicción a las tecnologías numéricas se alimenta de la crisis de las tecnologías afectivas y comunitarias.

El documental ‘Junkies Web’ fue grabado en el Camp Daxong de Pekín, uno de los primeros para tratar la adicción a Internet.

El problema de fondo es que como dogma mundial entendemos el progreso como una evolución creciente hacia el individualismo conectado, con el consiguiente desarraigo personal —el campo se despuebla, la familia entra en crisis, así como la pareja y la natalidad—, y su posterior asociación en instituciones secundarias elegidas. El mundo contemporáneo, sobre todo en las grandes urbes, es un mundo de soledades conectadas. ¿Quién conocía a personalmente Andreas Lubitz, el piloto de Germanwings? En su medio profesional, que lo había inundado todo, probablemente nadie. Y este enfriamiento afectivo y local fermenta antes que cualquier calentamiento global. Fijémonos en el aspecto misterioso del prójimo en las grandes urbes, mientras cada uno sigue ensimismado en su pantalla. La masificación, sin la cual la cultura asociativa no sería posible, nos permite tomar distancias e ignorar al prójimo, que casi siempre tiene el aspecto de un extranjero. De ahí que, si le ocurre algo a alguien desconocido en la calle o el metro, buena parte de los ciudadanos mirarán hacia otra parte. Con su leve rumor y sus luces discretas, las cámaras de vigilancia deben suplir la ausencia del prójimo.

Familia, sectas, tribus urbanas, comunitarismo juvenil, naciones primitivas. Es normal que el canon mayoritario de la sociedad occidental mire de reojo a todas las comunidades, poniéndolas en el punto de mira de la sospecha. Toda la presión informativa, que vive del mito de que la vida debe hacerse transparente y pasar a la historia, presionará a lo comunitario, empujándolo al asedio y al estrés. Recordemos que casi todos nuestros enemigos oficiales, ya antes de la explosión mundial del terrorismo, son culturas y naciones comunitarias: eslavos, latinos, musulmanes, turcos, iraníes… Aunque por otra parte sea claro, especialmente en los momentos de crisis, que sin lo comunitario —el apoyo familiar, por ejemplo— no se puede vivir, la transparencia civil de Occidente, sus pretensiones imperiales, no pueden dejar de desconfiar de lo local y comunitario.

El propio Obama comenta un día que las fuerzas armadas federales parecen a veces fuerzas de ocupación en las localidades norteamericanas. Y esta tensión no se puede ni se debe superar. El problema agrario en todas las revoluciones modernas, el idiotismo campesino al que de pasada se refiere Marx en el Manifiesto comunista, no deja de ser una expresión más de este escollo insalvable que, para las pretensiones revolucionarias de la modernidad, representa la comunitario. A la vez, todas las naciones modernas potentes tiene una fuerte base agraria y comunitaria. La cultura profunda de Israel es comunitaria, así como las comunidades locales del conservadurismo europeo o norteamericano, aunque conectadas al poder de un Estado armado hasta los dientes, con su correlato imperial. Tal vez el problema de la «cohesión territorial» española -un eufemismo como otro cualquiera- tiene algo que ver con cierto déficit moderno que casi todos los países hispanos mantenemos con lo terrenal y comunitario.

Una nación que entra en la vía del desarrollo industrial, tarde o temprano terminará hostigando a sus comunidades tradicionales. No se puede servir a dos amos a la vez. Pero sí es cierto que tenemos dos manos muy distintas. Con una hemos de cuidar lo comunitario; con la otra hemos de operar en lo asociativo. Y no es necesario caer en el puritanismo —que nos ha inyectado el poderoso Norte angloamericano— de ponernos nerviosos al pensar que lo comunitario contaminará nuestras instituciones. De raíz, nuestro modo de ser es siempre parcial, subjetivo, local y comunitario. Solo desde nuestro arraigo común en una patología compartida podemos ser cosmopolitas.

Es cierto que el fascismo, los totalitarismos modernos, suponen la invasión de la sociedad civil por las pulsiones comunitarias orgánicas. Ahora bien, en primer lugar esa misma pulsión «totalitaria» ya se da en buena medida en múltiples fenómenos cotidianos de las democracias, desde el peso de la alarma social, hoy incluso patente en las decisiones judiciales, hasta la histeria nacionalista y la hostilidad ante el extranjero. En segundo lugar, no podemos eliminar el peligro de lo comunitario dándole un poder tribal al Estado y a la sociedad civil. En este caso, el remedio sería peor que la enfermedad; estaríamos depositando en lo público una fe que solo debe corresponder a las pequeñas comunidades locales que hacen posible nuestra vida, también en las grandes urbes.

La individuación real pone límites afectivos, locales y comunitarios a cualquier pretensión de progreso, a cualquier revolución histórica, también a toda democracia. Pero los afectos también son los que hacen posible pactar, a pesar incluso de todas las leyes. Nos une nuestra irremediable singularidad, el prejuicio natal que nos separa. Los hombres no somos aritméticamente iguales, pues vivimos en universos comunitarios y culturales distintos. Mejor dicho, no somos iguales, somos hermanos: hijos de una misma orfandad. Es preferible no esperar a la guerra abierta con enemigos externos para sentirnos unidos. Precisamente la fraternidad y la piedad, estoica, cristiana o laica, salta por encima de la diferencia que nos separa. Mejor aún, la abraza como diferencia abismal. Tenemos en común la condición mortal, ser hijos del mismo padre impersonal, para siempre ausente. En este punto clave cualquier tosco campesino es cosmopolita desde su más irrenunciable patología, criada en el laberinto de una comunidad natal.

Ignacio Castro Rey es filósofo, crítico de cine y arte, gestor cultural y profesor.

Submit a Comment